Le travail forcé demeure une réalité préoccupante dans de nombreuses chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier dans le secteur de la mode.

Face à cette situation, la traçabilité émerge comme un outil essentiel pour garantir des pratiques éthiques et responsables. La plateforme Footbridge se positionne comme une solution innovante pour aider les entreprises à répondre à ces enjeux, tant sur le plan social qu’environnemental.

Sommaire

Une problématique globale dans un contexte géopolitique tendu

Alors que l’administration Trump avait démantelé une grande partie des régulations environnementales américaines, elle n’a pas remis en cause une mesure clé : l’interdiction d’importation des produits issus du travail forcé en provenance de la région du Xinjiang, en Chine, soupçonnée de recourir massivement au travail forcé des Ouïghours. Cette position bipartisane, maintenue et même renforcée par l’administration Biden, démontre combien la lutte contre le travail forcé est perçue comme une priorité stratégique et morale, indépendamment des agendas politiques.

Le Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) adopté en 2021 interdit tout produit issu, totalement ou partiellement, de cette région, sauf si l’importateur peut démontrer de manière claire et documentée l’absence de travail forcé des ouïghours. Cette exigence de transparence totale oblige les marques à revoir leurs chaînes d’approvisionnement de fond en comble.

L’Europe sur la même ligne : vers une interdiction totale des produits issus du travail forcé

De son côté, l’Union européenne suit une trajectoire similaire avec l’adoption en 2024 du règlement européen interdisant les produits issus du travail forcé (règlement UE 2024/3015). Ce règlement, applicable dès 2027, s’inscrit dans la continuité de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) et du règlement CSRD. Il vise à bannir du marché européen tous les produits pour lesquels il existe des preuves raisonnables de recours au travail forcé, à n’importe quel stade de la chaîne.

L’un des leviers concrets à venir est le Digital Product Passport, qui imposera la traçabilité numérique de l’ensemble des étapes de fabrication d’un produit. Ce passeport constituera un outil de transparence incontournable, intégrant des informations sur les matériaux, les fournisseurs, les conditions de production et l’impact social et environnemental.

Les autorités compétentes des États membres, ainsi que la Commission européenne, sont habilitées à enquêter sur les cas présumés de travail forcé. Si une violation est confirmée, les produits concernés doivent être retirés du marché, et les entreprises peuvent être soumises à des sanctions. Ce cadre réglementaire renforce la nécessité pour les entreprises de disposer de mécanismes de traçabilité efficaces pour assurer la conformité de leurs chaînes d’approvisionnement.

Le travail forcé : une problématique persistante dans l’industrie de la mode

Selon l’Organisation internationale du Travail (OIT), le travail forcé génère environ 150 milliards de dollars par an, touchant des millions de personnes à travers le monde. Dans l’industrie textile, cette exploitation se manifeste souvent par des conditions de travail dégradantes, des salaires insuffisants et l’absence de droits fondamentaux pour les travailleurs.

La situation des Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine illustre particulièrement cette problématique. Cette minorité musulmane ouïghoure fait l’objet de transferts de main-d’œuvre forcés depuis les camps de rééducation vers les exploitations de coton et les usines de confection. Les autorités chinoises imposent ces transferts de main-d’œuvre ouïghoure sous couvert de « formation professionnelle« , alimentant ainsi une production mondiale contenant du coton issu du travail forcé.

Les chaînes d’approvisionnement complexes et mondialisées rendent difficile la détection et la prévention du travail forcé. Les entreprises peuvent involontairement s’approvisionner auprès de fournisseurs impliqués dans de telles pratiques, compromettant ainsi leur responsabilité sociale et leur réputation.

Risques réputationnels : les scandales qui laissent des traces

Les entreprises qui manquent de vigilance sur leurs chaînes d’approvisionnement s’exposent à des scandales dévastateurs. On se souvient de :

-

- Nike et H&M, critiquées pour avoir utilisé des fournisseurs soupçonnés d’avoir recours au travail forcé dans le Xinjiang.

- Zara (groupe Inditex), qui fait l’objet d’enquêtes judiciaires en France et au Canada pour des liens présumés avec des fournisseurs soupçonnés d’avoir recours au travail forcé des ouïghours dans le Xinjiang.

- Boohoo, en 2020, éclaboussée par des révélations sur les conditions de travail indignes dans des ateliers à Leicester, ce qui a entraîné la chute de son action en Bourse et la rupture de partenariats commerciaux.

- Les marques dont les étiquettes ont été retrouvées dans les décombres du Rana Plaza au Bangladesh (Carrefour, Auchan, Camaïeu, Primark, Mango, entre autres).

Ou encore Shein, régulièrement accusée de violations massives des droits humains et de manque total de traçabilité.

Ces cas démontrent que face à des sous-traitants peu scrupuleux, les donneurs d’ordre doivent redoubler de vigilance. Le gouvernement chinois maintient une politique opaque concernant les milliers d’Ouïghours soumis au travail forcé, rendant encore plus cruciale la mise en place de systèmes de traçabilité robustes. La réputation des marques ne repose plus uniquement sur le marketing ou le design, mais sur leur capacité à garantir l’éthique de leur chaîne de valeur et à démontrer une diligence raisonnable face à ces enjeux.

Risques commerciaux : exclusion des canaux de distribution

Au-delà de l’image, les conséquences peuvent être purement économiques. Plusieurs distributeurs, notamment aux États-Unis, refusent désormais de référencer des marques incapables de garantir des chaînes de production sans travail forcé. La loi sur le devoir de vigilance et les réglementations sur les importations de coton renforcent ces exigences.

Des plateformes e-commerce comme Amazon ou Zalando mettent en place des exigences croissantes de traçabilité pour les marques référencées, sous la pression des régulateurs et des consommateurs.

Une marque exposée à un scandale ou incapable de démontrer une diligence raisonnable peut perdre des marchés entiers. L’accès à la grande distribution, aux places de marché et aux circuits de vente internationale dépendra de plus en plus de preuves tangibles de conformité.

Ne pas réduire la RSE à une obligation bureaucratique : un impératif économique et éthique

À l’heure où la RSE est parfois critiquée comme une charge réglementaire excessive, il est essentiel de rappeler que les sujets de fond comme le travail forcé ne sont ni anecdotiques ni idéologiques. Ils renvoient à des réalités humaines, à des violations graves des droits fondamentaux.

Les marques ne peuvent se contenter d’un reporting cosmétique. En tant que donneurs d’ordres, elles ont la responsabilité morale et opérationnelle de connaître, surveiller et assainir leur chaîne de valeur. Cela suppose de la transparence, mais aussi des outils techniques pour structurer cette démarche.

C’est précisément le rôle de plateformes comme Footbridge, qui permettent de cartographier les chaînes d’approvisionnement, de collecter les données fournisseurs, de détecter les zones à risque, et d’apporter une réponse structurée et documentée aux enjeux réglementaires et éthiques.

Face à l’ultra fast fashion chinoise : se différencier par la traçabilité

Le phénomène de l’ultra fast fashion, porté notamment par des géants comme Shein ou Temu, bouleverse le marché. En 2023, Shein a généré plus de 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en lançant plus de 6 000 nouveaux modèles par jour, à des prix défiant toute concurrence. Ces modèles sont souvent produits dans l’opacité la plus totale, sans aucune garantie sociale ou environnementale.

Face à cette invasion numérique et tarifaire, les marques françaises et européennes doivent se différencier sur d’autres valeurs : la qualité, la durabilité, l’éthique, et surtout, la transparence.

En revendiquant une chaîne de valeur traçable, en affichant des engagements concrets, en utilisant des plateformes comme Footbridge, les marques peuvent non seulement se mettre en conformité, mais aussi reconstruire un lien de confiance avec leurs consommateurs.

Calculer l’eco-score de vos vêtements

Maitriser les impacts environnementaux de vos modèles grâce à notre plateforme dédiée.

Planifiez une démoFootbridge : une solution innovante pour une traçabilité responsable

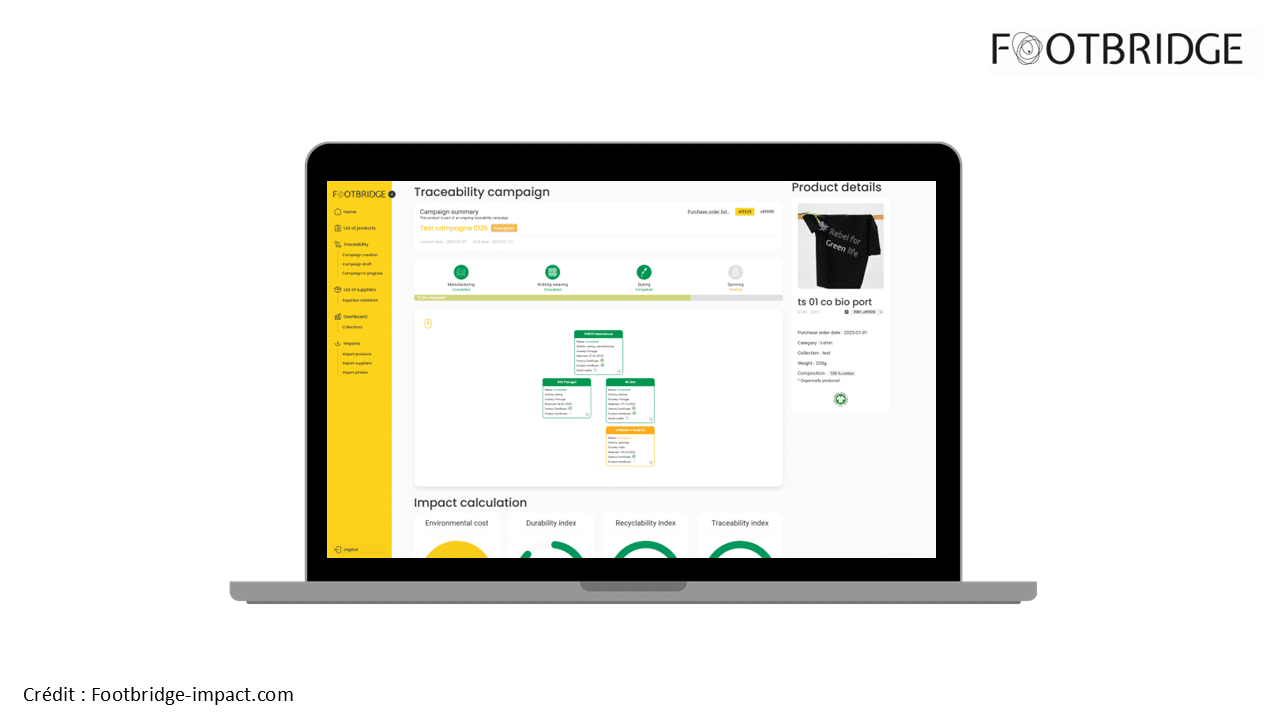

Footbridge est une plateforme SaaS développée par Good Fabric, spécialisée dans la traçabilité et l’éco-conception dans l’industrie textile. Elle offre aux entreprises des outils avancés pour collecter, analyser et communiquer des données essentielles à la transition vers une mode durable.

Fonctionnalités clés de la plateforme :

- Collecte de données de traçabilité : Footbridge permet de tracer l’origine des matières premières, les processus de fabrication et les conditions de travail tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour l’ensemble des commandes de chaque référence produit.

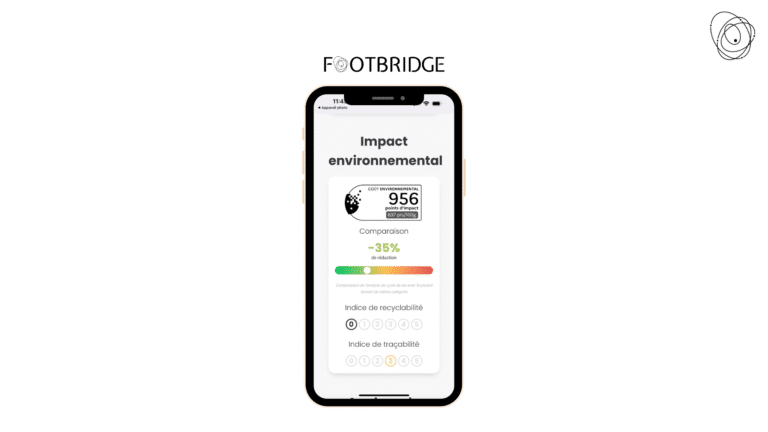

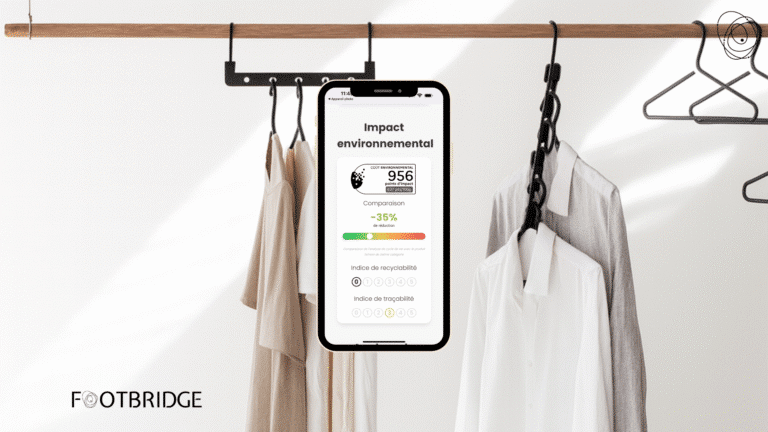

- Analyse de l’impact environnemental : La plateforme calcule automatiquement l’empreinte environnementale des produits, aidant les entreprises à identifier les leviers d’amélioration.

- Conformité réglementaire : Footbridge aide les entreprises à se conformer aux réglementations en vigueur, telles que l’article 13 de la loi Agec, l’affichage environnemental ou le règlement (UE) 2024/3015, en fournissant des preuves documentées de pratiques responsables.

- Transparence envers les consommateurs : Grâce à l’app mobile Footbridge, les marques peuvent informer les consommateurs sur l’origine ; la traçabilité et les caractéristiques durables de leurs produits.

L’importance de la traçabilité pour une mode éthique et durable

La traçabilité est un levier essentiel pour lutter contre le travail forcé, réduire l’empreinte environnementale et promouvoir des pratiques éthiques dans l’industrie de la mode. En identifiant les maillons à risque dans la chaîne d’approvisionnement, les entreprises peuvent prendre des mesures correctives et prévenir les violations des droits humains.

De plus, la traçabilité renforce la confiance des consommateurs, de plus en plus soucieux de l’impact social et environnemental de leurs achats. En offrant une transparence sur l’origine et la fabrication des produits, les marques peuvent notamment se différencier de l’ultra fast fashion et répondre aux attentes d’une clientèle engagée.

Conclusion

Le travail forcé est l’un des angles morts les plus graves de la mondialisation textile. Sa prévention passe par une traçabilité rigoureuse, soutenue par la réglementation, mais aussi par un engagement fort des marques. En s’appuyant sur des outils innovants comme Footbridge-Impact.com, elles peuvent transformer cette contrainte en levier de différenciation, de confiance et de performance durable.

Sources :

Les questions clés de l’article

- Qu'est-ce que le travail forcé des Ouïghours dans l'industrie textile ?

Le travail forcé des ouïghours fait référence à l’exploitation de cette minorité musulmane du Xinjiang (nord-ouest de la Chine) dans les camps de rééducation et les usines textiles.

Les autorités chinoises organisent des transferts de main-d’œuvre forcés de membres de cette minorité chinoise vers les exploitations de coton et les usines de confection, alimentant ainsi la production mondiale de vêtements fabriqués avec du coton du xinjiang.

- Comment les grandes marques peuvent-elles éviter le travail forcé dans leurs chaînes de production ?

Les grandes marques doivent mettre en place une traçabilité rigoureuse de leurs fournisseurs et sous-traitants. Cela implique de cartographier l’ensemble de la chaîne de production, de vérifier les conditions de travail à tous les niveaux, et d’utiliser des outils comme Footbridge pour documenter et surveiller leur chaîne d’approvisionnement.

La loi sur le devoir de vigilance impose d’ailleurs cette responsabilité aux donneurs d’ordre.

- Quels sont les risques pour les entreprises qui importent des produits issus du travail forcé ?

Les entreprises s’exposent à des sanctions commerciales, notamment les importations de produits contenant du coton issu du travail forcé peuvent être bloquées aux frontières américaines et européennes.

Au-delà des aspects légaux, elles risquent une dégradation de leur image de marque et l’exclusion de certains circuits de distribution.

- Comment identifier les travailleurs forcés dans la chaîne textile ?

Les signes incluent l’absence de liberté de mouvement des travailleurs ouïghours, des salaires en dessous du minimum légal, la confiscation de documents d’identité, et la présence de travailleurs ruraux déplacés de force.

Un nouveau rapport de l’OIT détaille ces indicateurs pour aider les entreprises à identifier les situations à risque.

- Que peuvent faire les consommateurs face au travail forcé dans le textile ?

Les consommateurs peuvent privilégier les marques transparentes sur leur chaîne d’approvisionnement, utiliser les applications de traçabilité comme Footbridge pour vérifier l’origine des produits, et soutenir les entreprises qui s’engagent activement contre le recours au travail forcé dans leur habillement.